【昔の記事を修正しました。】

私は、調理や掃除で長い時間下向きの姿勢でいると、首が痛くなります。そのつど、首のストレッチをするのですが、やり過ぎて、よけい痛くなることがあります。

頚椎症の診断

2014年の12月頃、私は、突然 首や肩が痛くなり、手指が痛くなったり、しびれたりしました。夜、首が痛くて眠れない日もありました。

知り合いに頚椎症の手術した人もおり、「おそらく頚椎症だな。」と思い、すぐに整形外科専門の病院を受診しました。

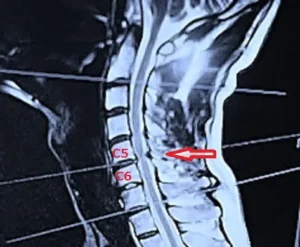

下の写真が、当時のMRIの画像です。

頸椎は七つの骨で構成されています。

私の場合、上から5番目(C5)と6番目(C6)の間の脊髄が傷んでいて、後方から圧迫してより凹んでいます。

また、6番目の骨と7番目の骨も接近しています。

さらに、頸椎の骨が長方形では無く、角が少し出っ張った形に変形しています。

その当時〔急性期〕の時をまとめたものです。

・首が痛くて眠れない

・両肩が痛くてたまらない。

・両手指先が痛い、しびれる

・レイノー現象(寒いところへ行くと突然血の巡りが悪くなり、手が冷たくなり白くなる。)

・左足薬指が痛い。

重度の場合、運動障害(手の細かな動作ができなくなる、歩けなくなるなど)や排尿や排便の障がいを起すそうです。

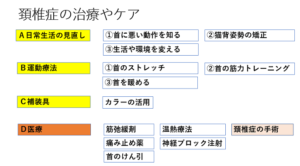

頚椎症の治療やケア

その時ドクターは、「根本的にはもう治らない。」と言われました。

痛み止めのロキソニンと、手のしびれの薬として(メチコバール)の処方をされただけでした。

ロキソニンは痛みだけでなく、体温も下がるので断りました。ひどい場合は、手術をすすめられるでしょうが、それだけでした。

首の牽引をやってみたものの

「先生、何か運動療法やリハビリのようなものはないんですか?」と聞きましたら、「牽引があるけれど。」と言われました。

首のけん引は、あごにベルトをひっかけて首をもちあげる機械です。

牽引は、効果がある人もいるそうですが、逆に痛みが強まる人や効果がない人もあるので、ドクターは積極的には勧めませんでした。

それでも、私は首の牽引を何度も受けました。

最初4kgの重りで首を引っ張ってもらいました。

6kgまで重りはあげてもらいましたが、あまり顕著に痛みがなくなるわけでもないし、通院も止めてしまいました。

さて、担当のドクターは今後どういうことを注意したらいいのか何も言ってくれませんでした。だから、私は、後から本やインターネットで調べ、 どのような治療やケアがあるのかをまとめてみました。

ここに書いている頚椎症のケアをしていても、頚椎症そのものは治ることは決してありません。

1.日常生活の見直し

首に悪い動作を知る。

首の骨は自然なカーブを維持していくことが大切で、腰もそうですが、曲げる構造になっていません。

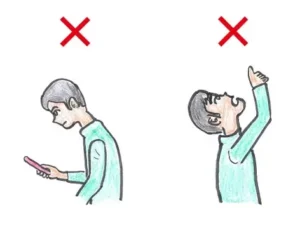

頸椎症の人は、あごを引かずに前に首を曲げたり、反りかえって天上を見る動作がいけません。脊髄や神経の圧迫が強くなります。

特にスマホやパソコンを見るとき、前のめりの姿勢になって、首が前に出ると首に負担がかかります。前かがみの姿勢にならないで、できるだけ頭を後ろに引いた状態でスマホを見るようにします。

猫背を治す

猫背になると、首がどうしても前に出てしまいます。重心が前にいくので仕方ありません。

首が前に出ることにより、頭を支えている首の筋肉は、バランスをとろうと後ろに緊張して、首もコリやすくなります。

だから、首に負担のかからない状態をするには、猫背は直すことに意味があります。

しかし。長い間の積み重ねで猫背になったわけですので、猫背を治すというのは簡単ではありません。

私自身、中学校時代に心理的な要因から猫背になってしまいましたが、それを治すのに、30年以上もかかってしまいました。

生活や環境を変える

首に悪い動作を減らしていきます。私はパソコンゲームやテレビゲームをしていましたが、操作していると夢中になり、首が強く緊張して指がしびれます。

それで、もうしなくなりました。

このように首に負担のかかる動作はできるだけ減らしたいものです。

たとえば、首に負担のかかる職種というものがあります。

可能であれば、仕事を思い切って変えるのも一つの考えです。

作業台の高さ(例えばキッチンなど)を高くするなどして、長時間前かがみで首が前に曲げないようにします。

パソコンのディスプレイの高さを調整して、首を曲げずにパソコンを操作するように工夫します。

本を読む時やスマホを操作する時、ブックスタンドを使い、角度を調整して頭を曲げなくても良い姿勢を保ちます。

2.運動療法

首のストレッチ

まずもって重要なことは、首が痛い時にストレッチや筋トレはするものではないことです。

よく体が痛い時ストレッチをする人がいますが、痛い時にストレッチをするとよけい痛くなります。

前もって、痛くならないためのストレッチをします。

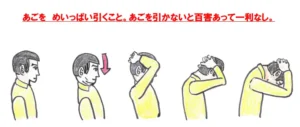

下記の方法は、ある理学療法士さんのサイトに載っていた方法です。この方法をやっているうちに、指のしびれが無くなりました。

なんでそうなったかわかりませんが、首の筋肉を伸ばしているというよりは、ずれた骨を戻しているようなそんな感覚がします。

自分には良かったストレッチですが、他の人に万能かどうかわかりません。

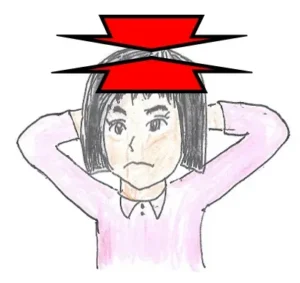

①まず、あごをめいっぱい引いて、喉にくっつけるぐらい近づける。

②両手を後ろで組んで、後頭部の上部を押さえ前に倒す。

③前に倒した状態を20秒保持する。

④入浴後に、1回だけ行う。

他にもやっていますが、効果があるかどうかわかりません。

ゴキゴキなどの音がする場合は、何度もすると炎症を起こし、首が痛くて動かさせないようになりますので、音が出るようなストレッチはしません。

あごをあげて、空を見上げるようなストレッチはしません。

首の筋力トレーニング

首がぐらつかないように、首を安定的に保持するために、首の筋力は必要です。方法としては2つあります。

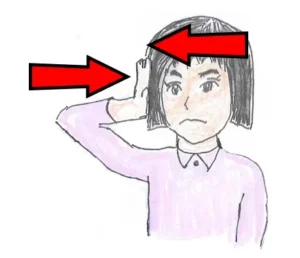

①が一般的なやり方です。筋肉トレーニングは慎重にします。首が痛い時には絶対にしません。

1)等尺運動(アイソメトリック運動)

頭を大きく動かすのではなく、手で頭を動かそうとする力に反発して頭を押し合い、頭の位置は保持するやり方です。

自分の手で負荷を与えるので、コントロール可能ですが、初めから強い力でがんばると、首の筋肉を痛めることがあります。

①両手を頭の後ろで組み、後頭部に組んだ手のひらを置き前に動かします。逆に頭は手のひらを押すようにして邪魔するように後に力を入れます。

それで動かすのではなく、押しくらまんじゅうのように力が均衡した状態となります。

②①とは逆で、両手を額にあてて頭を後ろにいくように力を入れます。頭はその力に抗して前にいくように力を入れます。

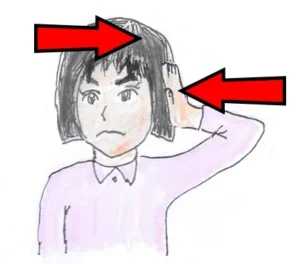

③こんどは右手で頭の右側を押さえます。押さえる力に負けないように右側に力を入れます。

④③とは逆で左手で頭の左側を押さえつけ、頭が動かないように逆に左に押し返します。

徐々に慣れてきたら、一つの動きに5秒ぐらいするといいかもしれません。(力をいきなり強くすると首を痛めることもあります。)

2)ベッド 首出し保持運動

自分が考えた方法です。自分は、1の等尺運動ではなく、ベッド首出し保持をしています。

仰向けになって、ベッドから頭を出し、30秒以上保持します。初めてやると結構つらいです。

気持ちや時間の余裕があれば、頭を下向き、右横向き、左横向きの状態で同じように保持します。

自分は、仰向けのみで、1分30秒ぐらいを2セットしています。

頭の重さが負荷なので、手で調整したりはできませんのでこれも慎重にしてください。

あまり首の筋肉が無い人がすると痛める可能性もあります。

3.首を温める

首を温めることで筋肉をゆるめ、血流を良くします。首周りの筋肉や、肩の筋肉などの緊張や疲労によってできた、いただるいような慢性的な痛みの場合には効果がありました。下記の3種類があります。

1)水で濡らしたタオルを軽くしぼって、電子レンジ500Wで約1分加熱し蒸しタオルを作ります。これで15分ぐらい首を温めます。2)入浴で首まで浸かって、首や肩の筋肉を温めます。

3)ホットパックで首や肩を温める。

補装具

カラーの活用

これは私の持っているソフトカラーです。

アルケアの 〝ポリネックライト 頸椎固定用シーネ〟というのが商品名です。

知り合いが頸椎症で病院から紹介されて買ったので、同じものが欲しくなり、ネットで購入しました。

カラーをつけるのを嫌がる人が多いのですが、カラーを一つ持っていると便利です。

首がちょっと痛い時や、首が痛くならないように予防的に使う時に役立ちます。

これは私が持っているソフトカラーです。

ソフトなので、ガッチリ首を固定する物ではありません。

ガッチリ首を動かないように固めるものは「頸椎ハードカラー」と言います。安静を保つ目的で使いますので、仕事をしながら使うことには、全く向いていません。

しかし、ちょっと動いても激痛がはしるようですと、まず病院に行って処方してもらった方が良いと思います。

ソフトカラーの使い方

カラーやコルセットは、いつもつけるものではないです。

始終つけていると、首の筋力が弱くなると云われます。だから、必要な時につけます。

1)首が痛い時つける。

2)予防的につける。私は、スマホを長時間操作しないといけない時や、首を曲げてしまいがちな作業をする時にソフトカラーをつけます。

また、重い物を持つなど首に強い緊張がかかるときにもソフトカラーをします。

どんなソフトカラーがあるのか

頸椎カラーでネット検索すると様々なカラーを見ることができます。

ガッチリ頸椎を動かないようにするハードカラーもありますが、日常的な作業するときにつけれる楽なタイプのソフトカラーもあります。

自分が使っている 「アルケア ポリネックライト 頸椎固定用シーネ」ですが、つけごこちは楽で軽い感じです。

首回りのサイズによって、S.M.Lのサイズが選べます。(なおこのカラーは、高さの寸法は同じです。)

サイズを間違えないようにしてください。

「アルケア ポリネックライト 頸椎固定用シーネ」のサイズと首周りの長さ

| サイズ | 首周りの長さ |

|---|---|

| S | 26~31cm |

| M | 30~36cm |

| L | 35~41cm |

最後までお読みくださってありがとうございました。

⇩ 応援のクリックをぜひお願いします。

にほんブログ村